2023年11月10日金曜日

ITリテラシーについて 01-03

2023年11月9日木曜日

ITリテラシーについて 01-02

デジタル情報の正しい運用例

PCに入力したデータの照合を、一旦プリントアウトして、入力元と入力したデータを人が目で照合する光景を今でもよく見ます。

例えば、納品書を入力し、そのデータをプリントアウトして他の人が納品書と照合して入力間違いがないか確認するという作業です。照合は、PCが得意とする作業ですから、PCにさせることで作業効率が上がります。

1985年頃に勤めていた会社は、30店舗から本部へ納品書が集められ本部で集中して処理していました。入力者を派遣で雇い、1日300枚前後の納品書を入力を2回入力します。1回目と2回目の照合はコンピュータが行い、間違いがあればエラーを表示して修正するという流れでした。

「人が目で照合する」のと「同じものを2回入力する」作業時間を比較すればどちらが効率が良いか明白です。後者では、プリントする費用もかかりません。

このように、運用方法を間違って、PCの導入前より効率が悪くなったと勘違いした会社がどれだけあったでしょう。そうして、IT機器やIT知識に投資しない悪循環が生まれました。

2023年11月8日水曜日

ITリテラシーについて 01-01

ITを理解していない例

2023年11月7日火曜日

ITリテラシーについて 01

ITとは

ITは、Information Technology の略称です。これは、コンピュータが発明され、情報を機械が処理出来るようになったことを意味します。

デジタル情報は、従来のアナログ情報とどう違うのでしょう。

- デジタル情報の本質は、コンピュータによる計算、検索、置換、照合等が可能なものです。

- デジタル情報は、複製しても劣化しません。

そのため、情報の使い回しが可能です。 - デジタル情報は、複製する時間がアナログ情報とは比較にならない早さです。

情報の共有やバックアップがアナログ情報と比べ物になりません。 - デジタル情報は、場所を取りません。

膨大な情報も、いまや爪ほどのMicroSDメモリに保存出来てしまいます。 - デジタル情報は、加工が容易です。

紙はハサミと糊を使って切り貼りしますが、デジタル情報はアプリで行います。 - デジタル情報は、入力する大きさの制限がほぼありません。

紙の情報は、A4、A3等制限がありますが、デジタル情報は制限がありません。

デジタルマップは、地球上の全ての場所が一つに繋がっています。 - デジタル情報は、自分が見やすいサイズに変更できます。

紙の情報は、文字サイズや画像の大きさを変更出来ませんが、デジタルなら見やすい大きさに変更出来ます。 - デジタル情報は、早く多く安く世界中に飛ばすことが出来ます。

アナログな情報はFAXや郵送で送ります。

アナログ情報からデジタル情報に変換する作業、またはその逆の変換作業に労力と費用がかかります。アナログデータを手入力したり、スキャナーで読み取る作業、デジタル情報タを紙に印刷する作業等です。

そのため、労働生産性を上げるためには、入力から出力までデジタル情報のみを取り扱い、アナログ情報を使わない必要があります。一言で言えば、徹頭徹尾ペー パーレス。

日本の場合、先にワープロが流行りました。そうして、パソコンを使うようになってもワープロとして使う方がほとんどでしたし、今も大勢います。ワープロとパソコンでは、道具としての役割が異なります。ワープロは、活字印刷機であり紙に印刷することが目的の機器です。パソコンは、情報処理機です。デジタル思考を身に着けて、パソコンを情報処理機と して活用出来ないと労働生産性は上がりません。

2023年11月6日月曜日

ITリテラシーについて

序文

45年と長くデジタルデータに関わってきた者として、ITリテラシーについての考えを残します。ITリテラシーも範囲が広いので、会社にとって利益を生む内容を主に記す予定です。

従業員のITリテラシーが向上すれば、事務作業の労働生産性が上がり、人件費が削減出来て結果、利益を生みます。

日本人のITリテラシーが低い原因は、使えない人に忖度し過ぎたと私は思います。使えない人のためにと甘えさせて一向に進歩しませんでした。Windows95の発売で国内が湧いていたときに一気にデジタル化に進むべきでした。そうすればその時40歳だった人は、70歳の今も使えているでしょう。しかし、停滞したままなので、40歳だった人は70歳になってしまい習得がさらに厳しくなりました。そうして今もなお、使えない人に忖度しています。

何のためにPCを導入したのか分かっていない企業も多いです。そのため、ハードウェアとソフトウェアを社員に提供し、あとは個々の社員任せでした。それで社員もわからないまま使ってきました。

企業が、PCという道具を使い、事務作業の労働生産性を上げて、人件費を削減して利益を上げるという強い思いがあれば、もっとPCを活用する手段を講じたでしょう。しかしながら、多くの経営者がPCやITのメリットを理解していませんでした。現場では、PCやITで仕事が奪われることを防ごうとした従業員も多かったと思います。

上記を踏まえて、日々の事務作業を楽に早く正確に行いたい社会人や、会社にとって利益を生む使い方を知りたい経営者の方向けにITリテラシーについて日々綴る予定です。

2023年2月1日水曜日

トイレの電灯を自動でオンオフ

まずは、E26の電球を人感センサー付き電球に変えてみました。我が家のトイレの電灯は壁に付いているため、斜めの形のものにしました。1,000円でした。

- 電球カバーが取り付けられません。カバーをすると人感センサーが機能しないからです。

- トイレに長く入っていると消灯します。点灯させるには手を振るなどの動作が必要です。

- SwitchBot 開閉センサー 2,320円

- SwitchBot スマート電球 1,640円

(LED E26 調光調色 広配光 800lm 60W形相当)

- [オートメーション]を選択します。

- シーンを追加します。

- 入るときのシーン

- 条件は、「入るモード+暗くなる」としました。

- アクションは、「オン+前回の状態+インスタント」としました。

- 出たときのシーン

- 条件は、「出るモード」としました。

- アクションは、「オフ+インスタント」としました。

この設定で、トイレのドアを開けると電球が点灯しますが、出るときに消えません。出る前に開閉センサーについているボタンを押すと消えますが、いちいちボタンを押すのが面倒です。消し忘れたときは、アレクサに、トイレを消してと指示して消していました。

1ヶ月ほど使って、ようやく解決策が見つかりました。

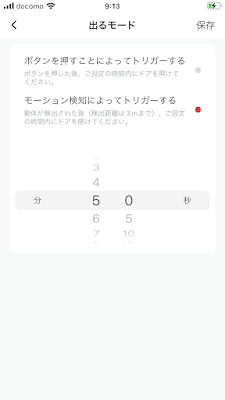

アプリの開閉センサーの設定で「出るモード」の選択が必要でした。出るモードは、ボタンを押すか、モーション感知のどちらかを選択する必要があり、デフォルトがボタンを押すようになっていたため、私の思う通りの動作をしなかったわけです。設定を変更して、無事ストレスなく消灯するようになりました。

2022年12月27日火曜日

ガスファンヒーターをAlexaでオンオフ

1年前からガスファンヒーターを布団の中からAlexaで電源オンして、部屋を暖めてから布団から出るようにしました。寒い中起き上がってヒーターをオンにするストレスがなくなって快適です。外出時には声で電源オフにしています。

ただ、外出してからガスファンヒーターの電源を切ったかどうか心配になることが何度かあり、その解決方法を私なりに見つけたので記録します。

声でガスファンヒーターをオンオフするには、SwitchBotボットを取り付けることで可能です。※Alexaが使える環境とSwitchBotハブが必要です。